こんにちは、株式会社オークのkandaです。

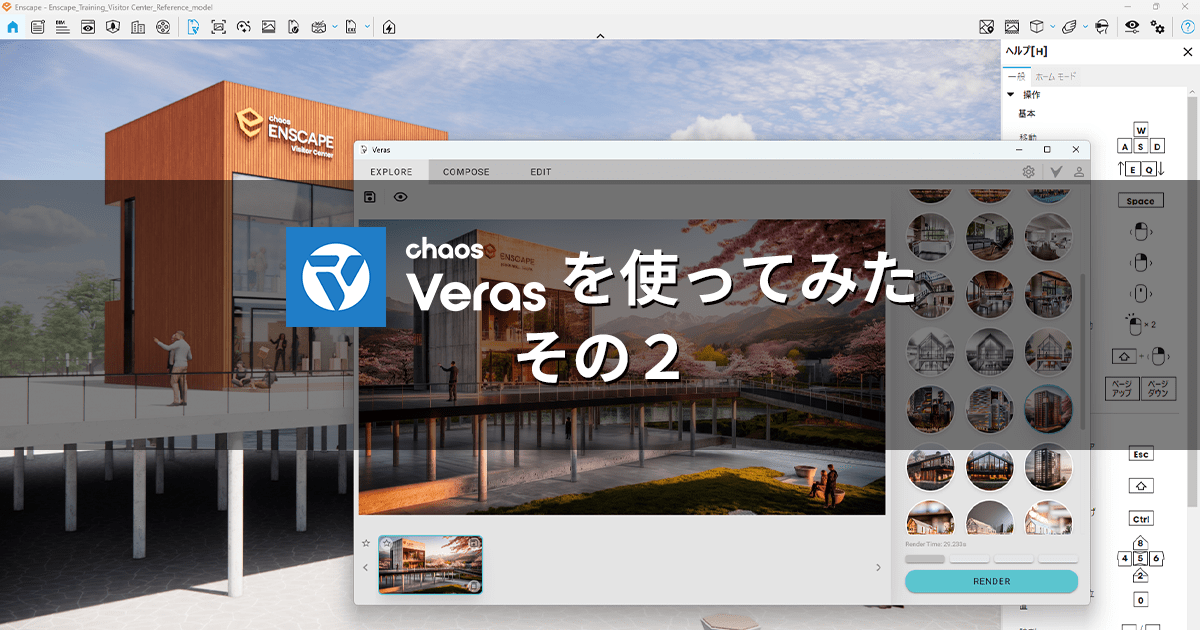

前回は、ウェブアプリケーション版のChaos Verasの使い方をご紹介しました。

今回は、Enscape内からVerasを使う方法を解説します。

Chaos Verasとは?

Chaos Verasは、AIを活用したビジュアライゼーションツールです。

Revit、Rhino、SketchUpなどの設計ソフトウェア内で、既存の3Dモデルやスケッチ、写真をもとに、複数のデザインアイデアや設計バリエーションを非常に高速に生成できます。

視覚化ワークフローの効率化に大きく貢献するツールです。

Chaos Enscapeとは?

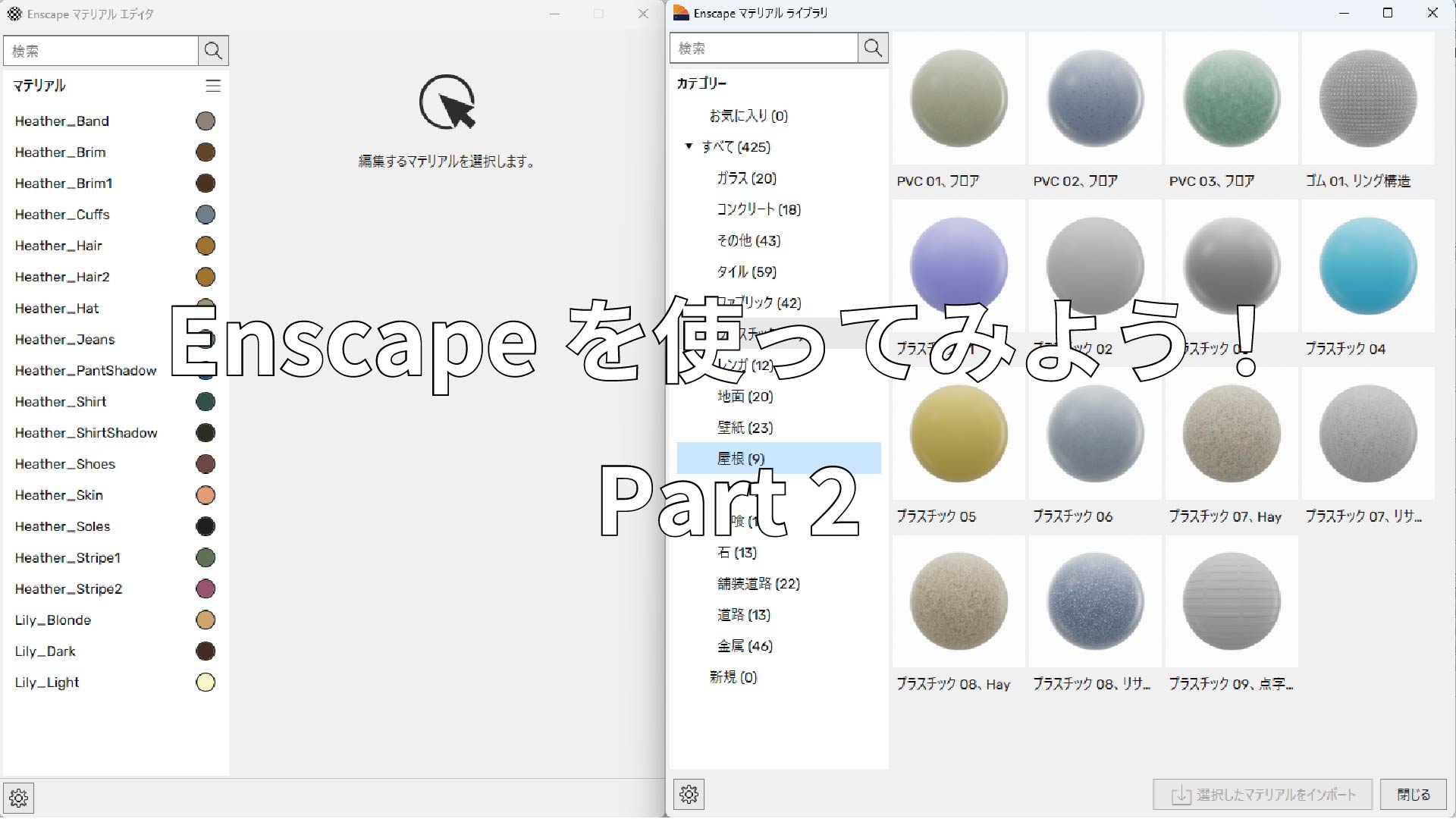

Chaos Enscapeは、CAD/BIMソフトウェアと連携するリアルタイムレンダリングソフトウェアです。

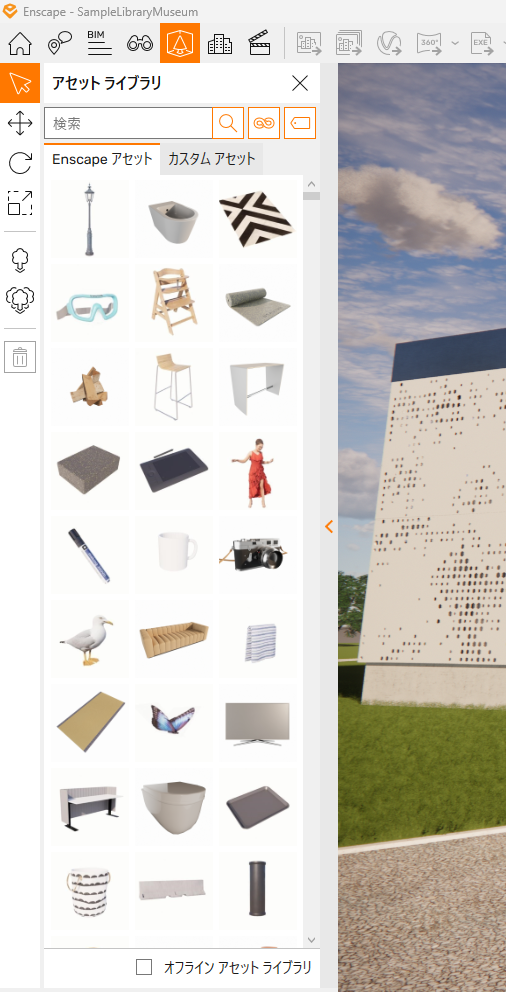

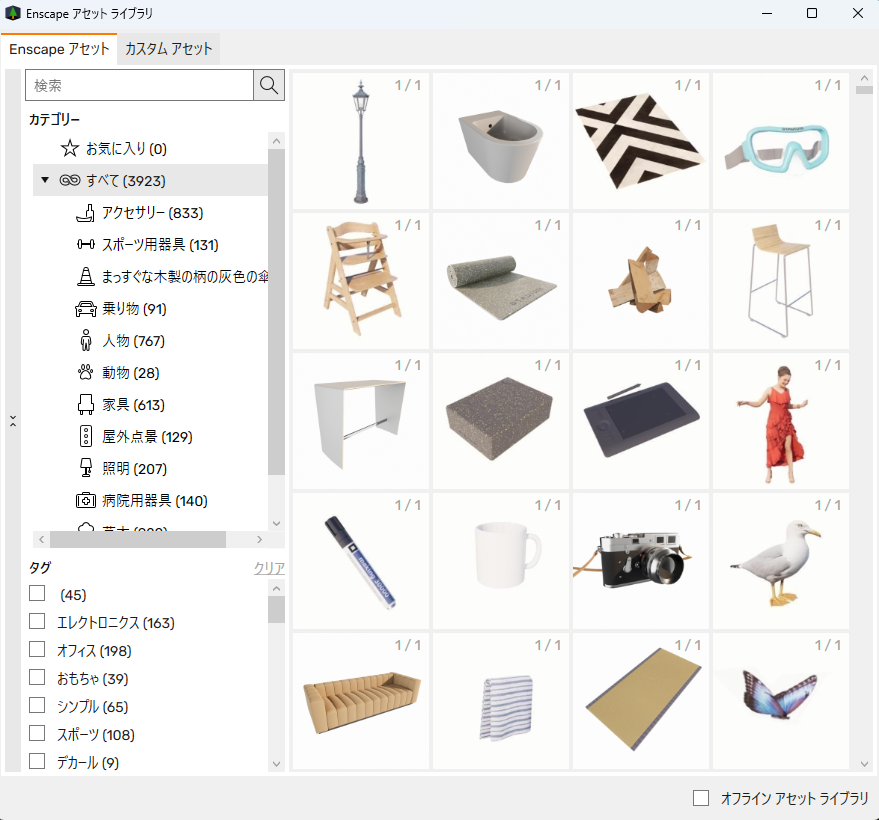

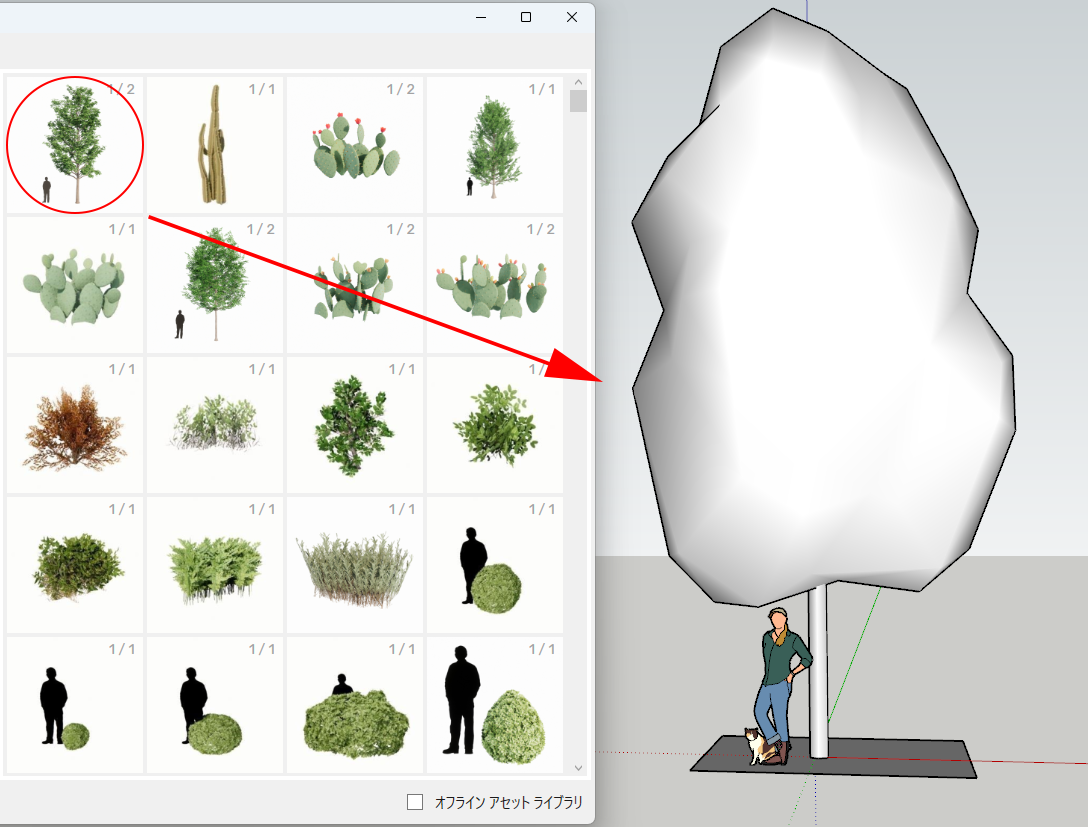

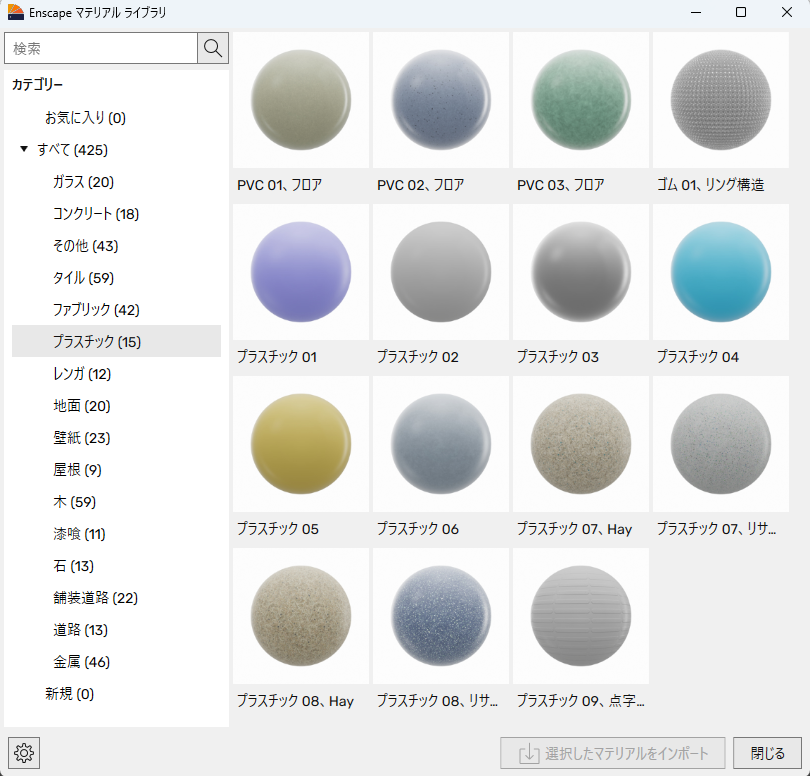

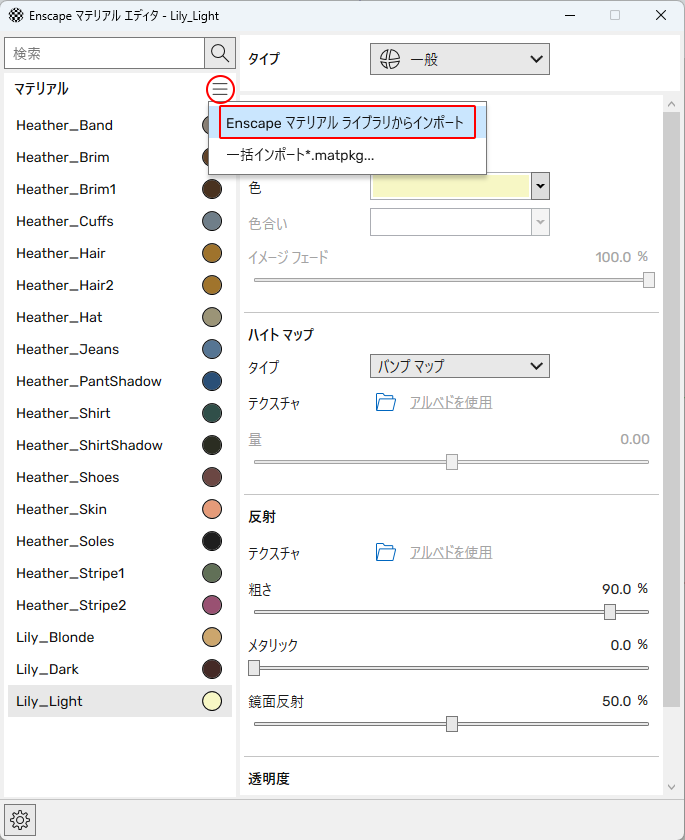

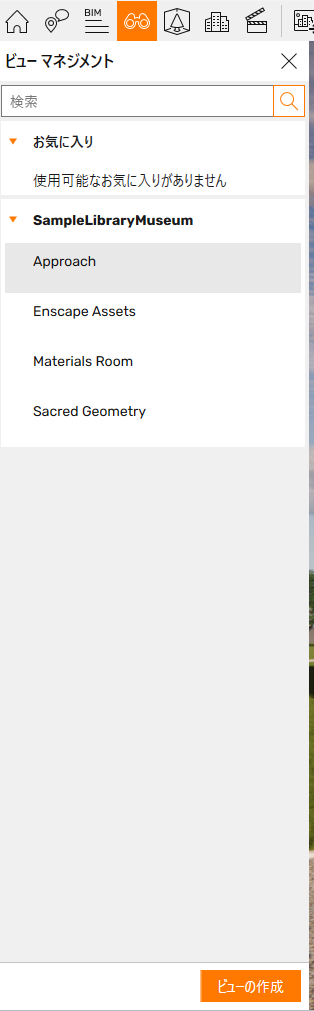

豊富なアセットライブラリ、リアルタイムウォークスルー、VR機能などをご利用いただけます。

プラグインとして動作するため、編集したモデルをエクスポート・インポートすることなく、編集内容をそのままレンダリングに反映できます。

製品の詳細はこちらをご覧ください。

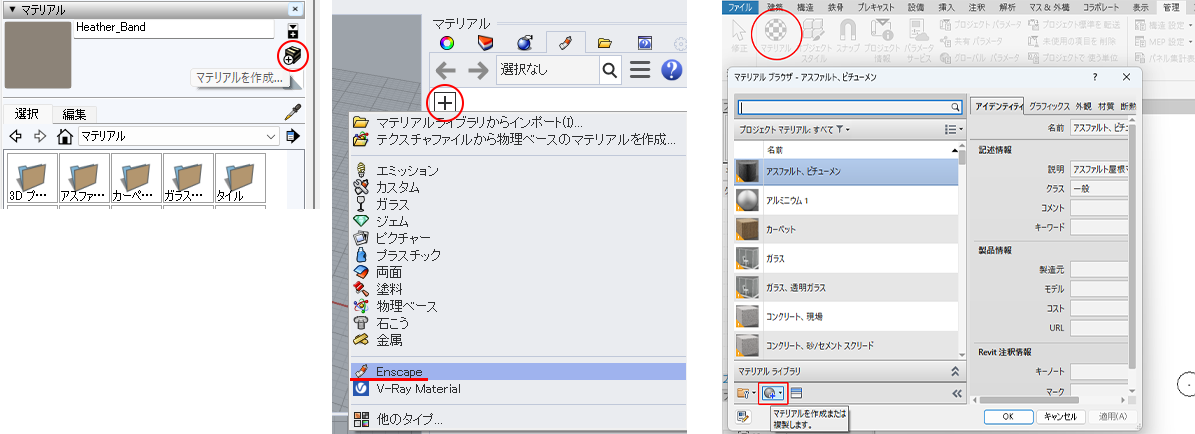

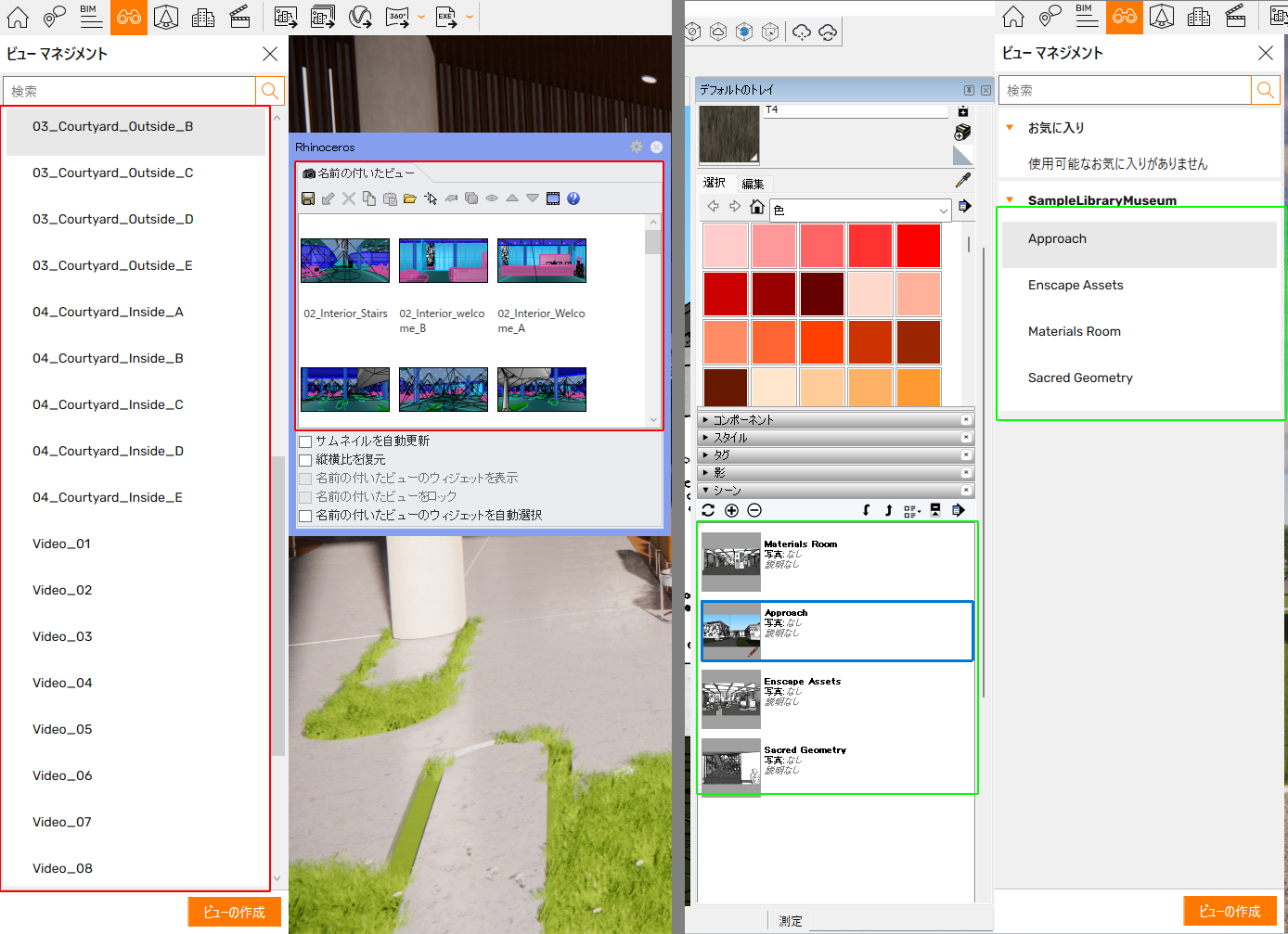

Enscapeは、以下のCAD/BIMソフトウェアに対応しています。

- Revit

- SketchUp

- Rhino

- Archicad

- Vectorworks

動作環境はこちらのページをご確認ください。

また当ブログ内の紹介記事もぜひご覧ください。

EnscapeでVerasを使う前に(事前準備)

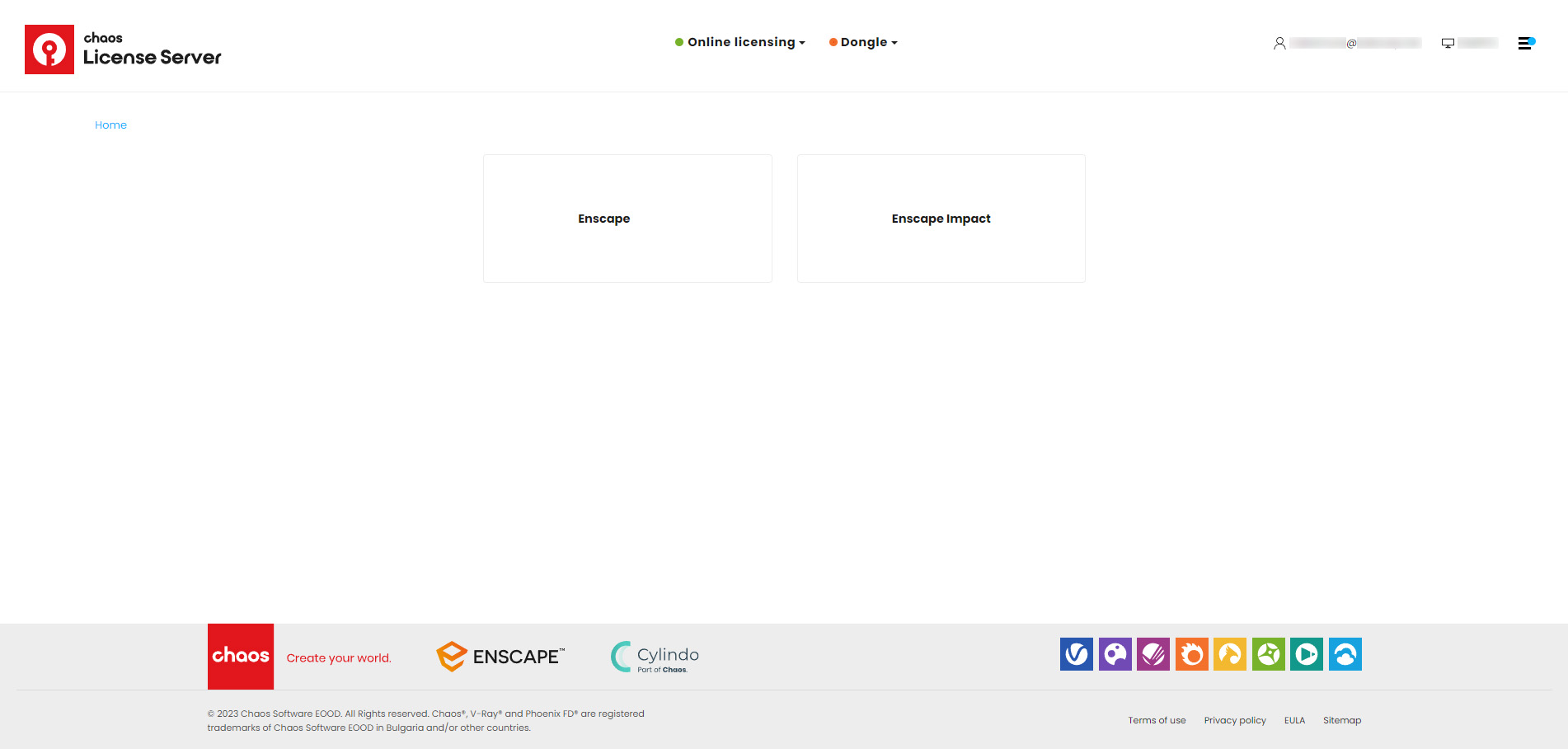

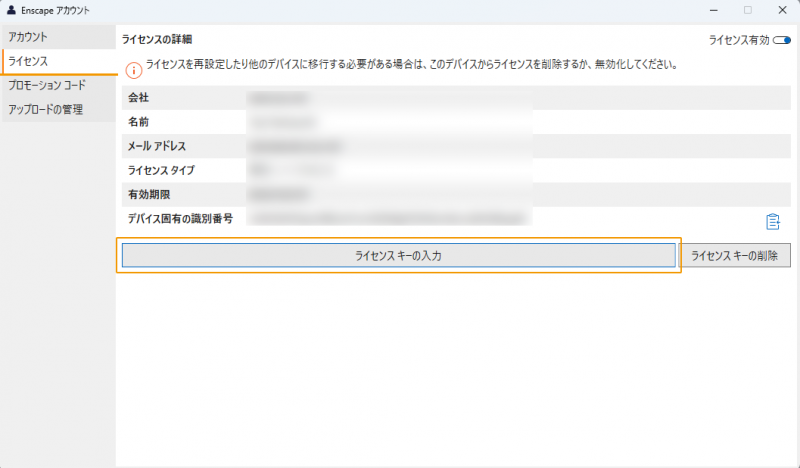

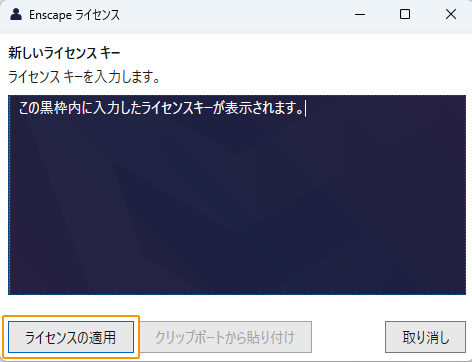

EnscapeからVerasを利用するには、以下いずれかのライセンスが必要です。

- Enscape Premium

- ArchDesign Collection

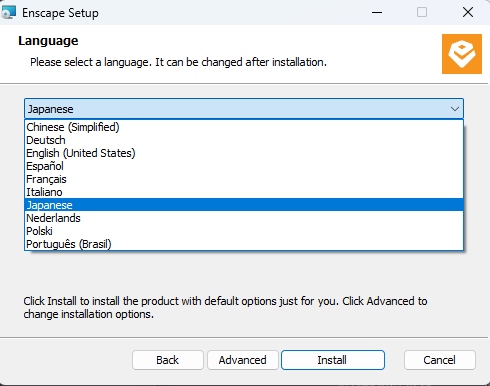

また、VerasはEnscape 4.7以降のUIメニューに統合されています。

最新バージョンのEnscapeはこちらからダウンロード可能です。

実際に使ってみる

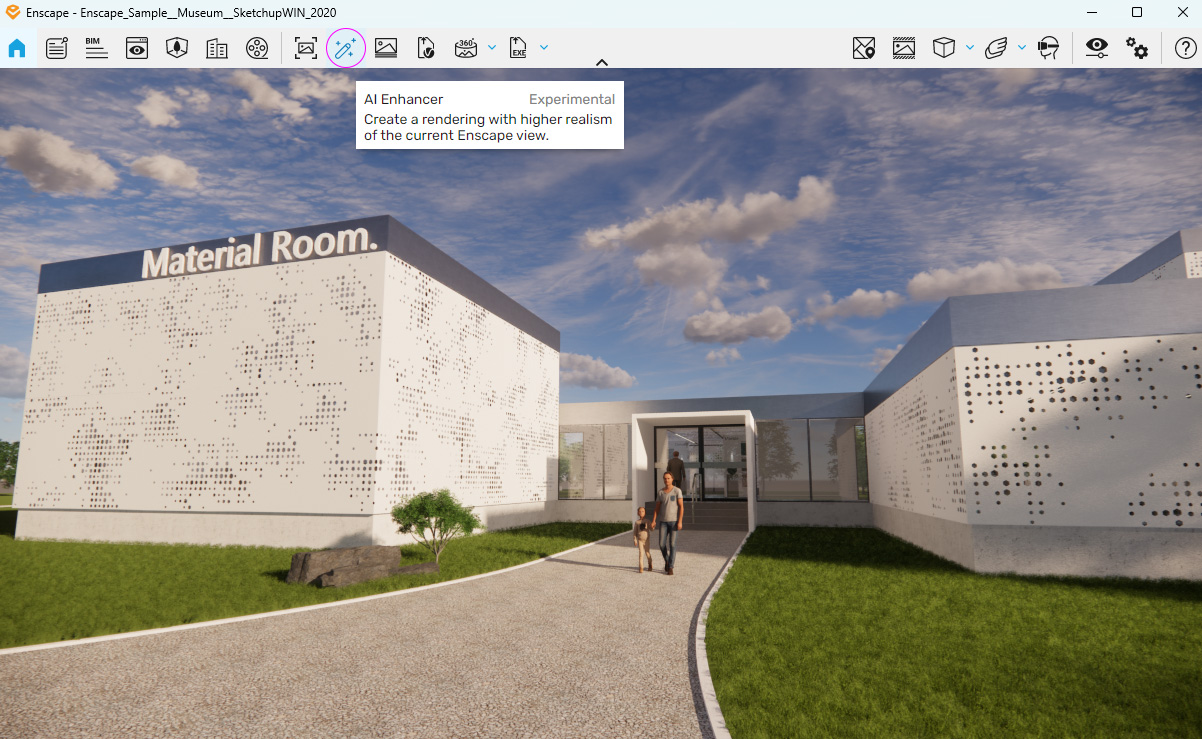

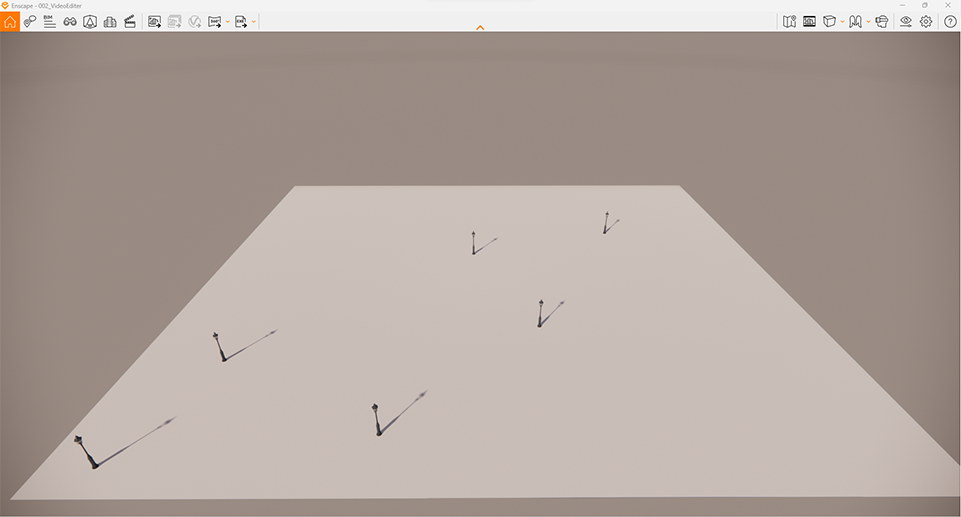

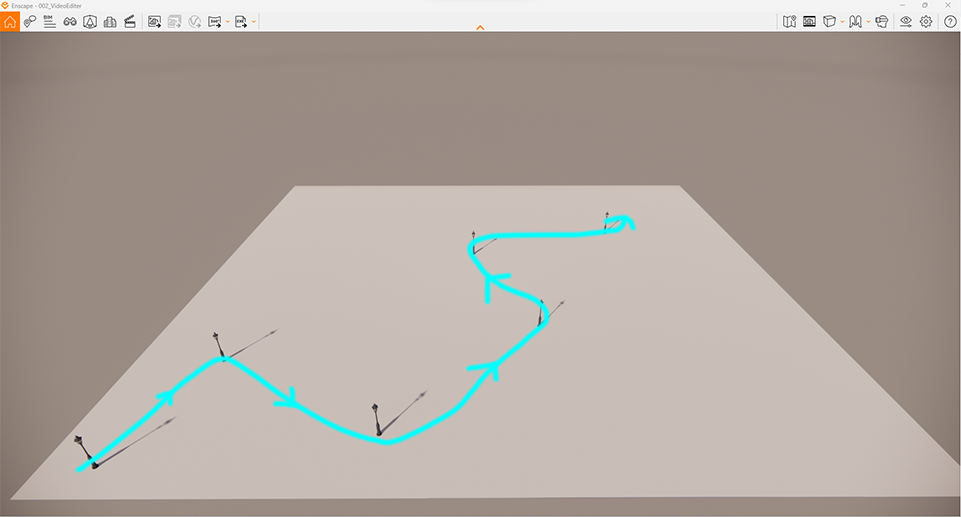

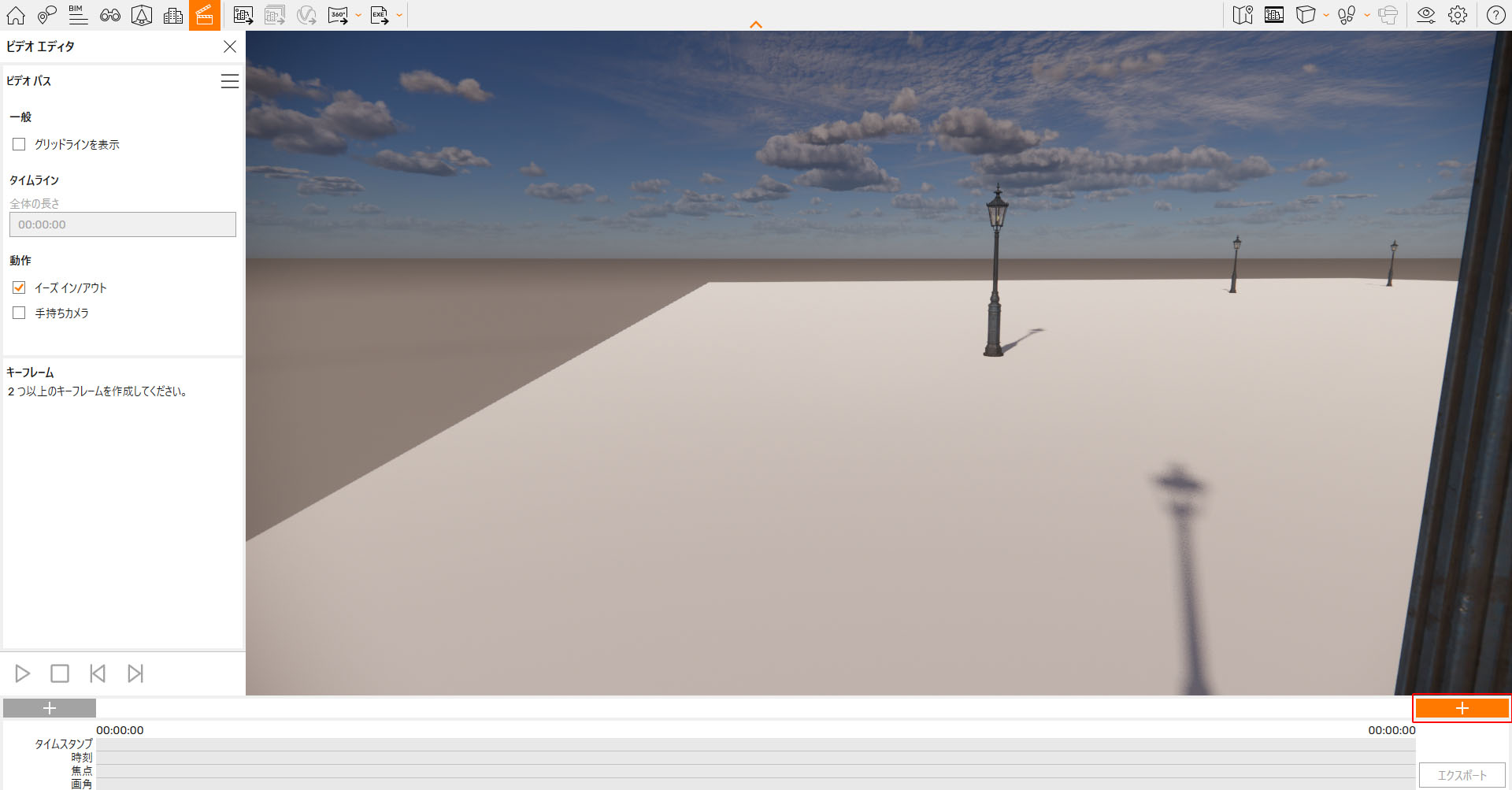

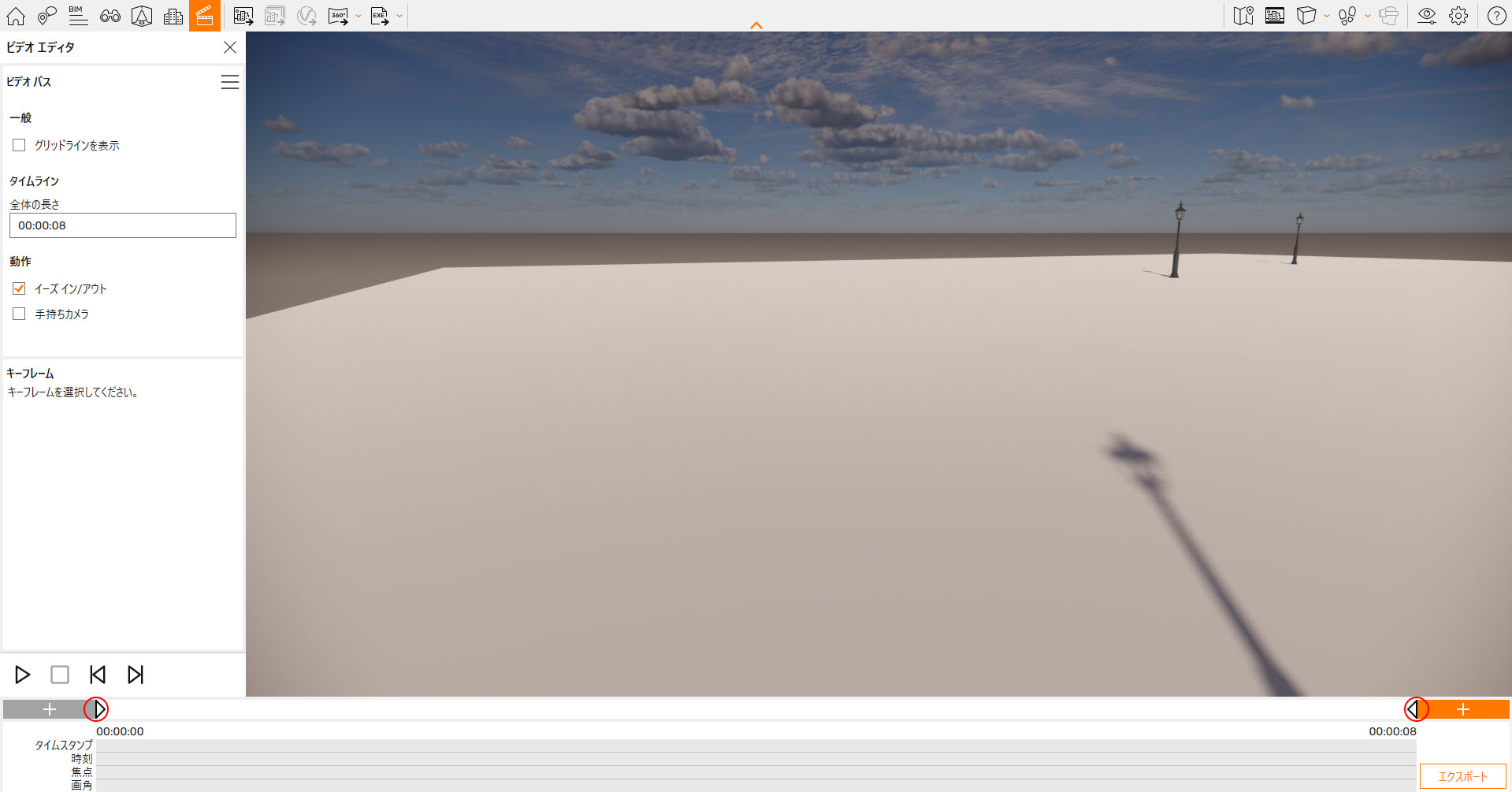

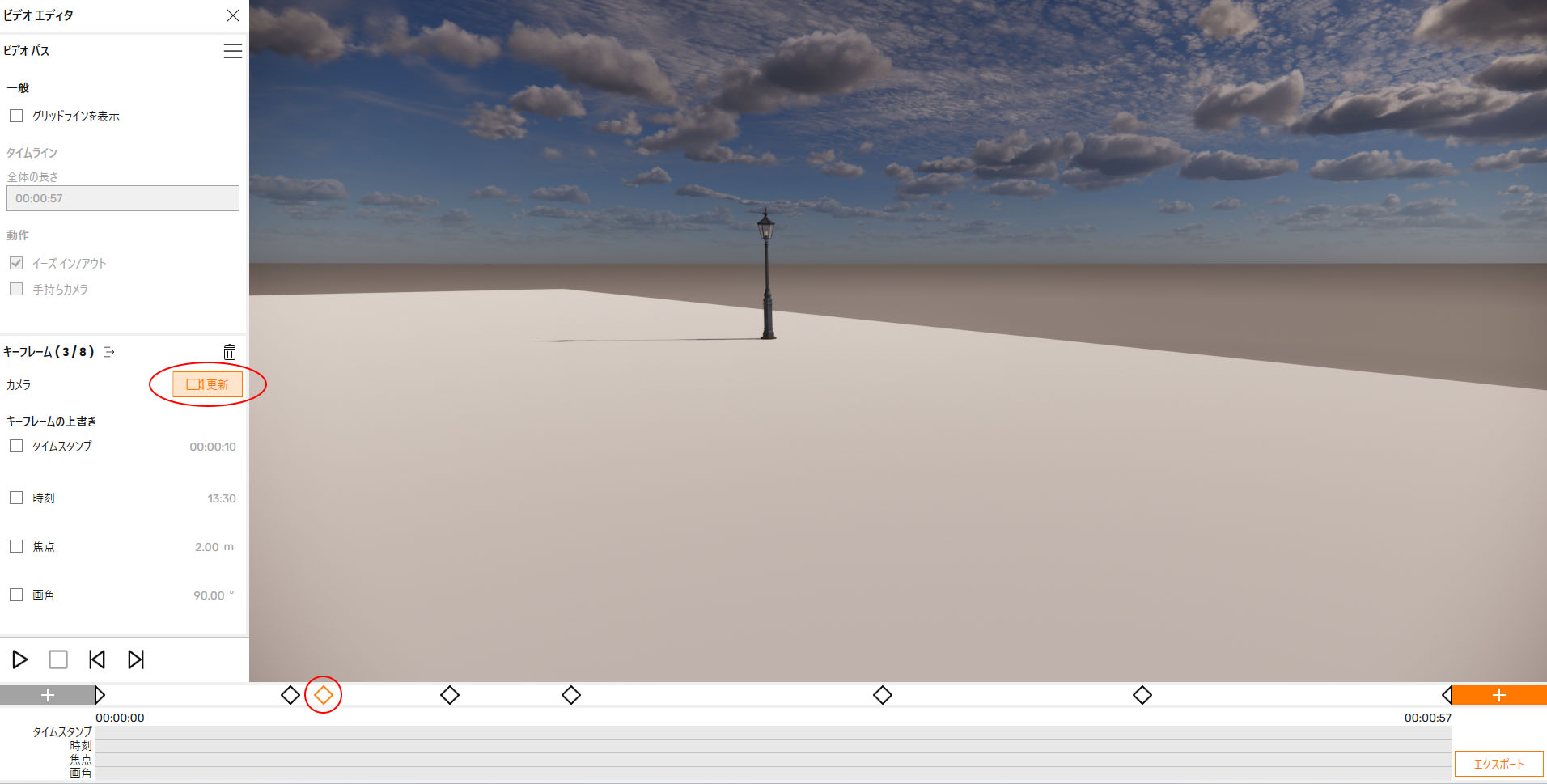

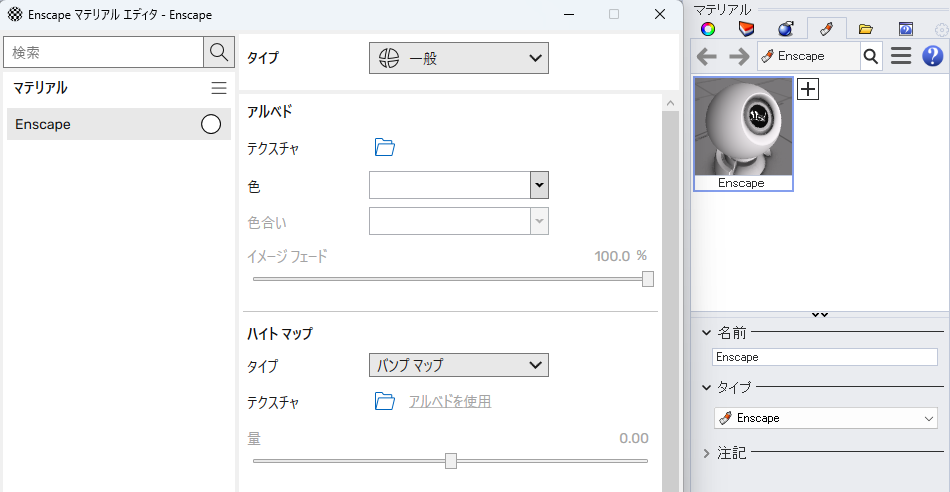

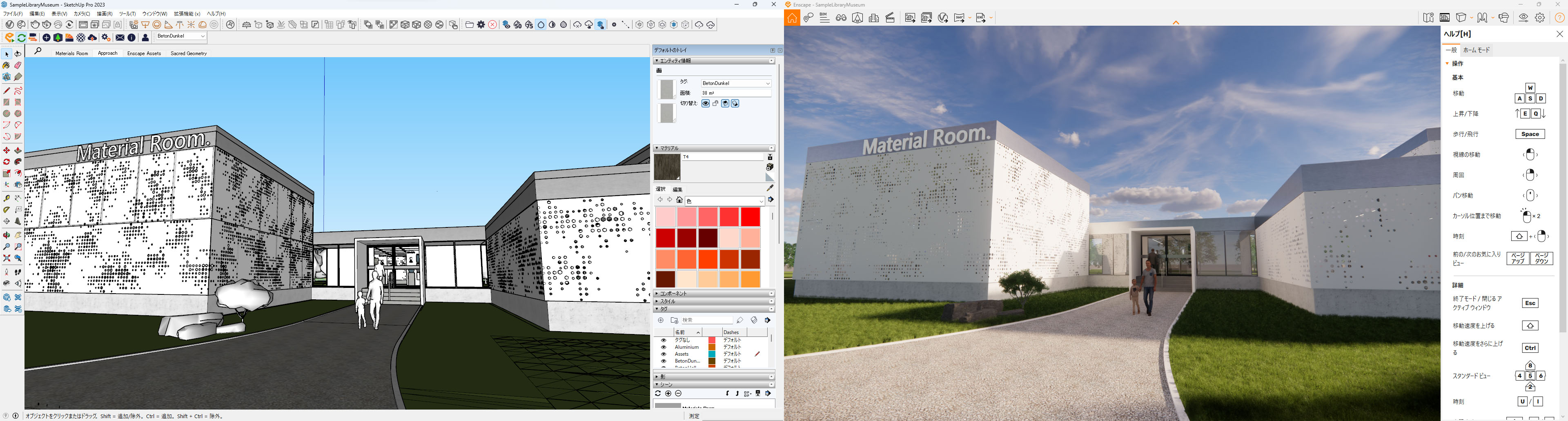

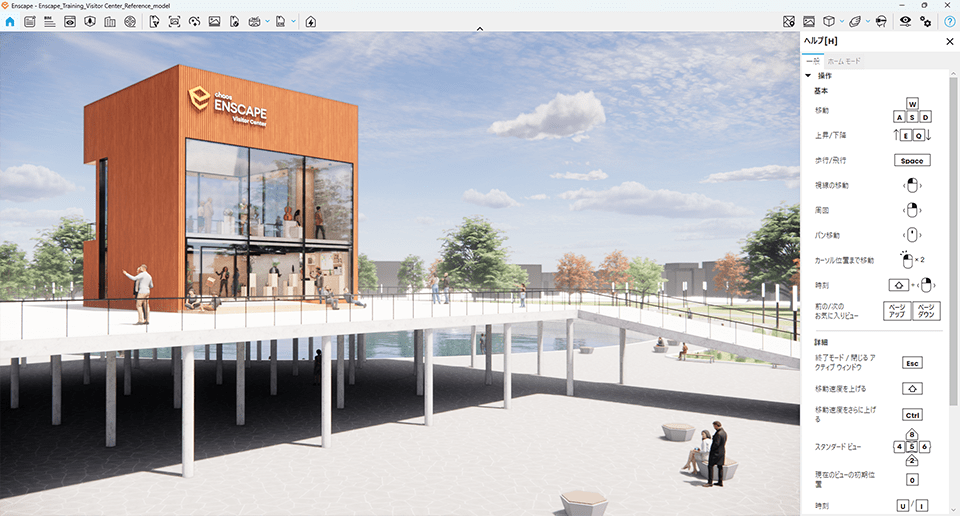

ホストアプリケーション(Revit、SketchUpなど)からEnscapeを起動します。

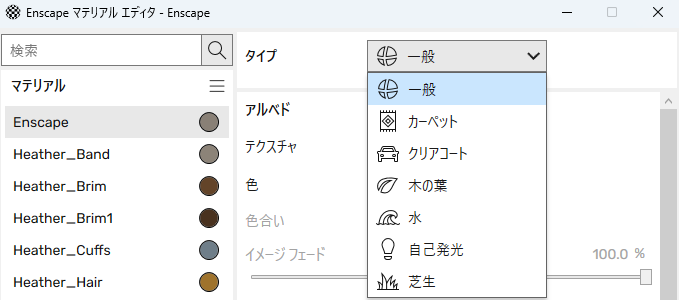

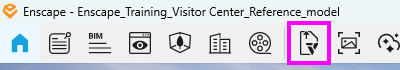

ビューポート上部に表示されている「Veras」ボタンをクリックすると、Verasウィンドウが開きます。

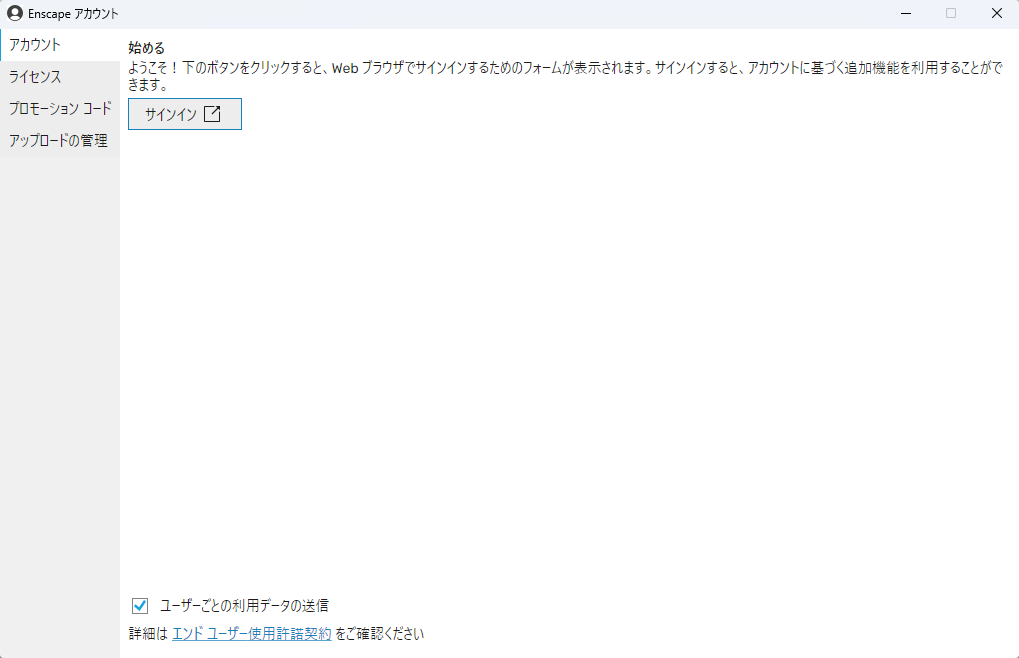

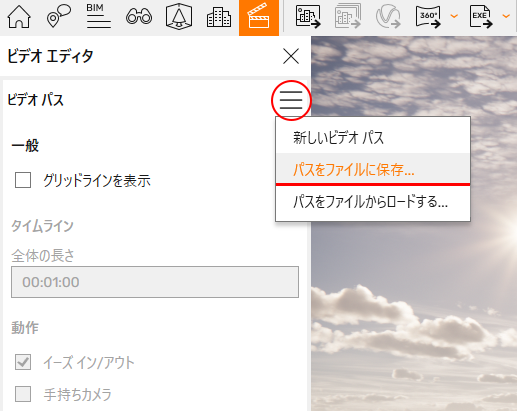

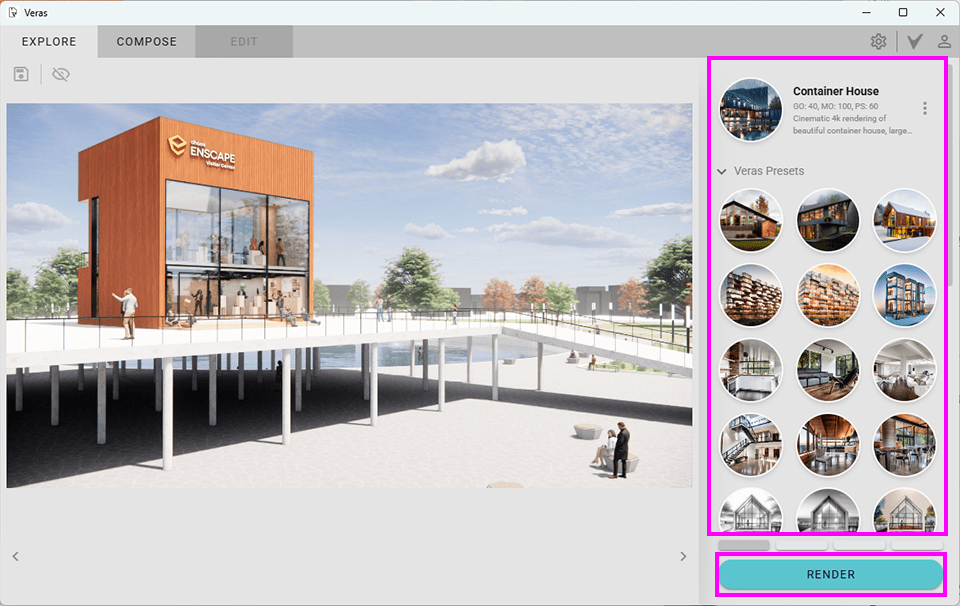

ログイン画面から画面が切り替わらない場合は、Verasのライセンスが紐づいたChaosアカウントでログインします。

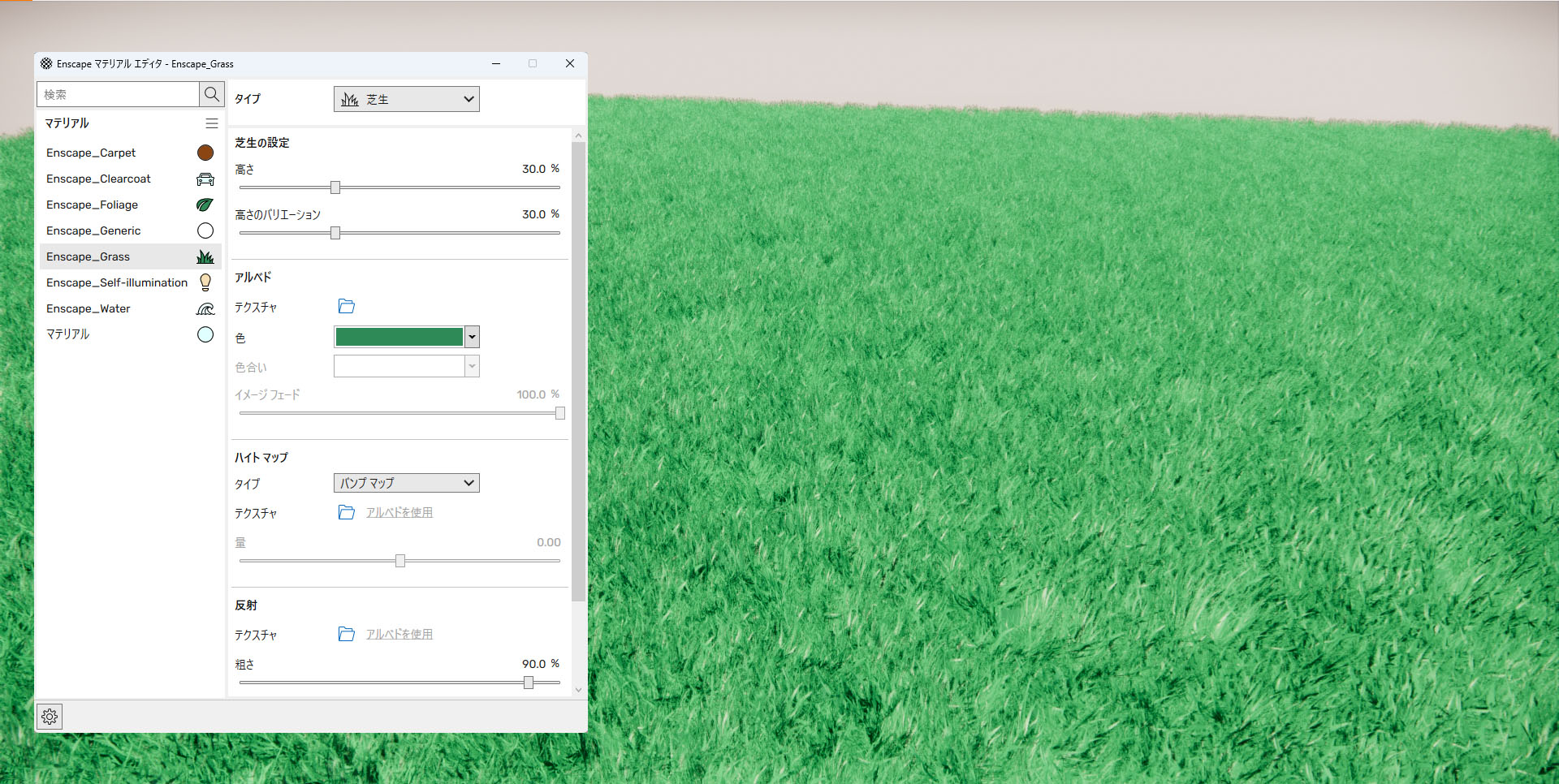

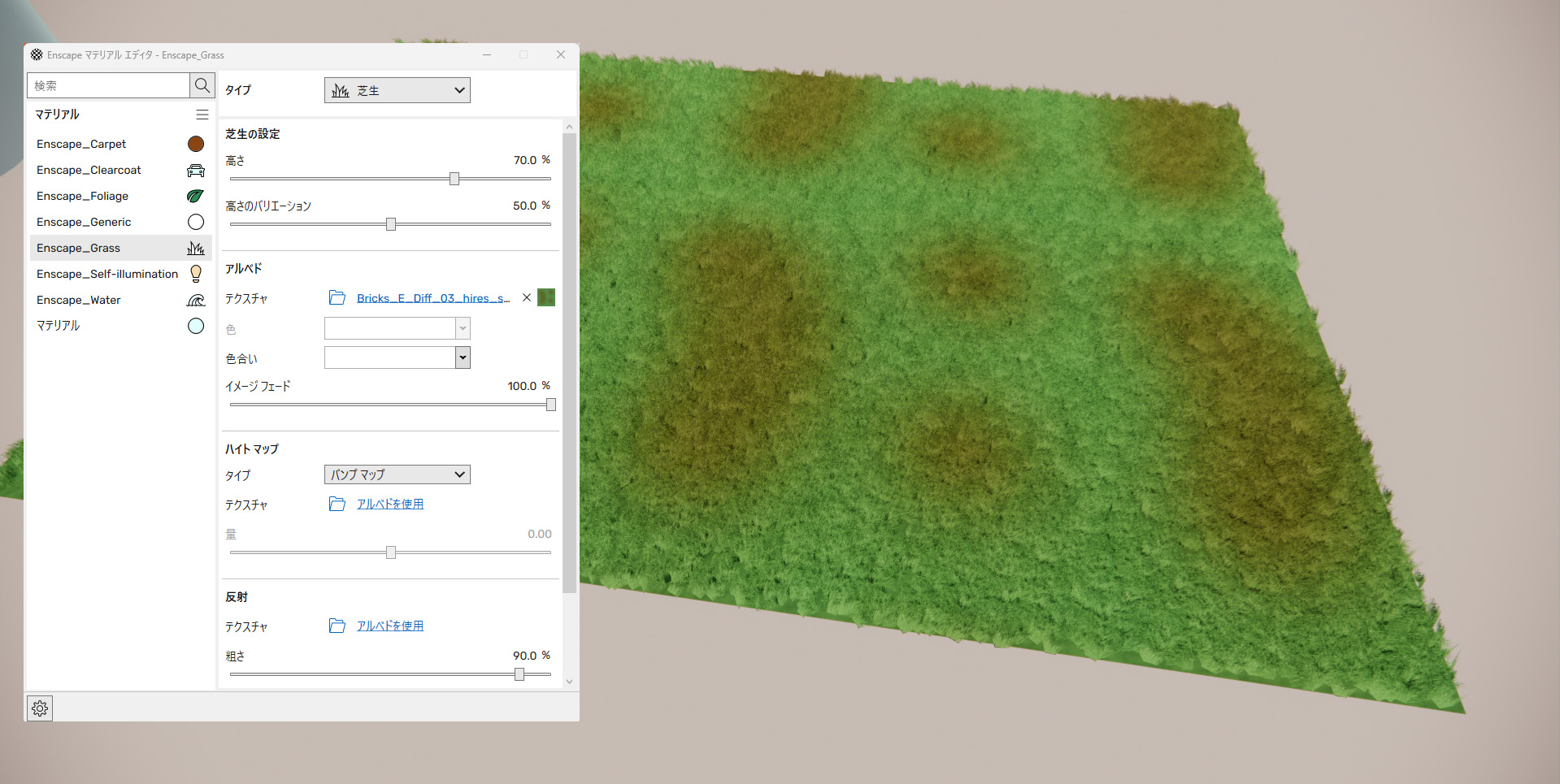

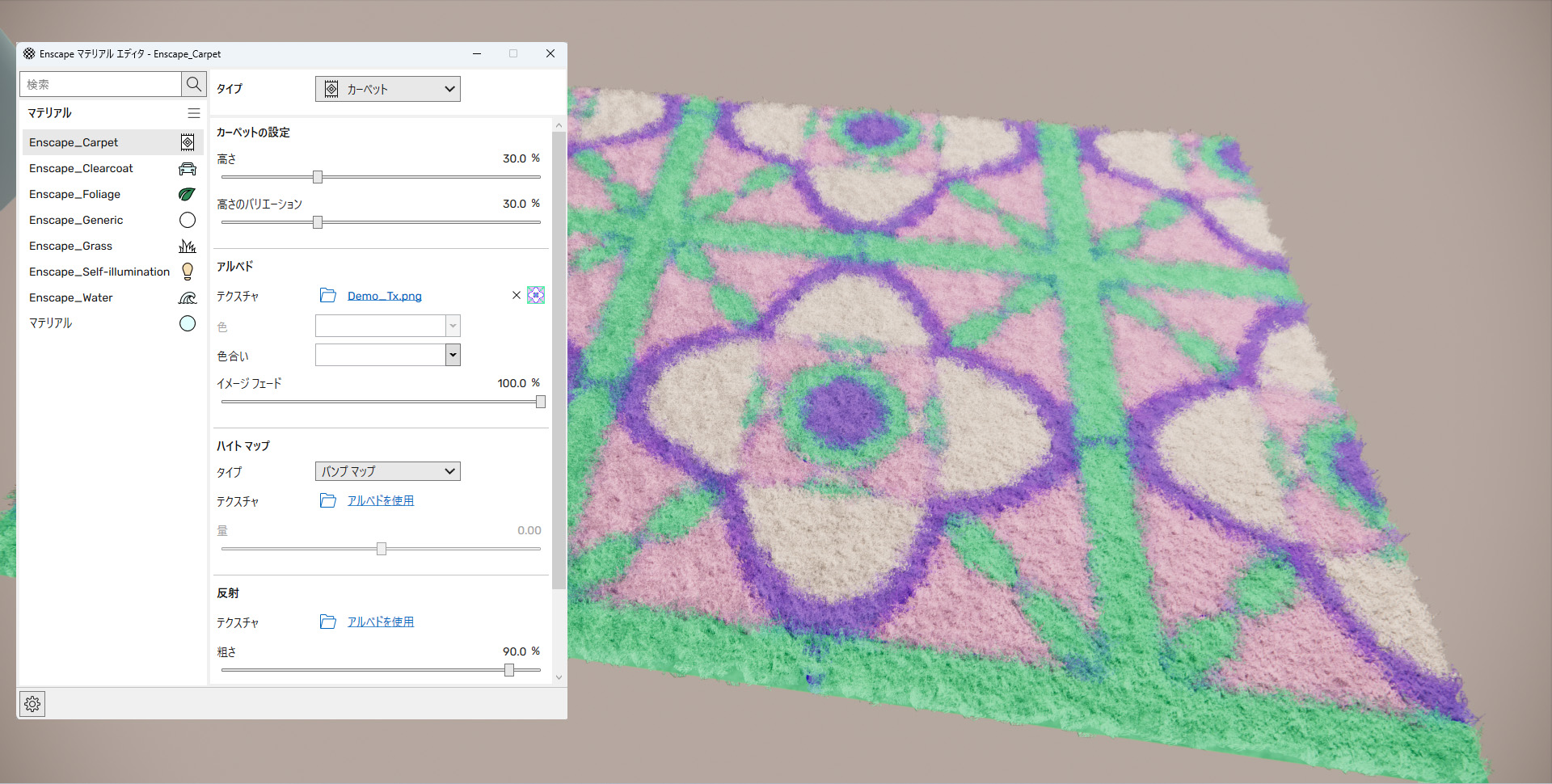

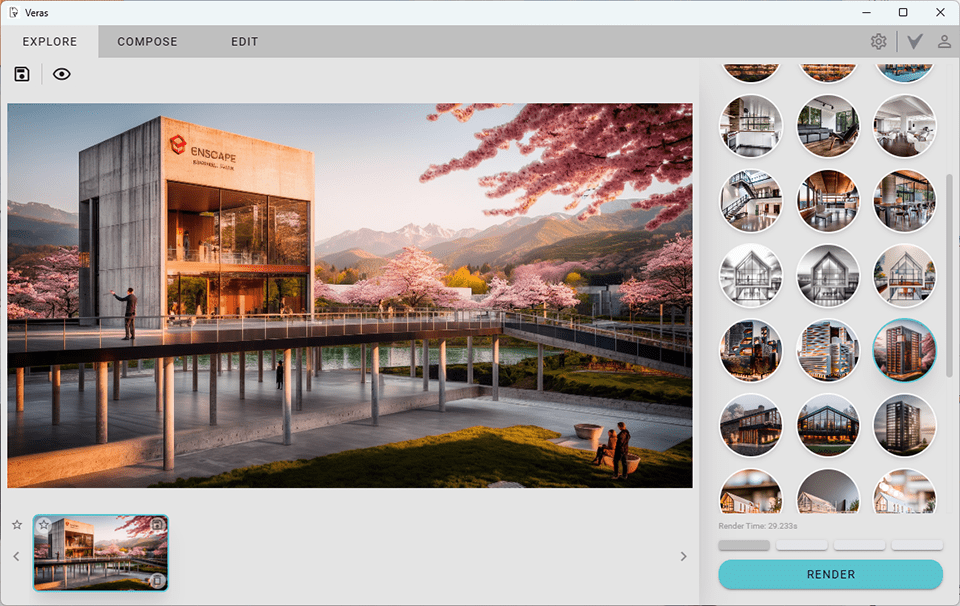

あらかじめ用意されているプリセットを選択し、「RENDER」ボタンをクリックするだけでレンダリングが開始されます。

約30秒で結果が出力されました。

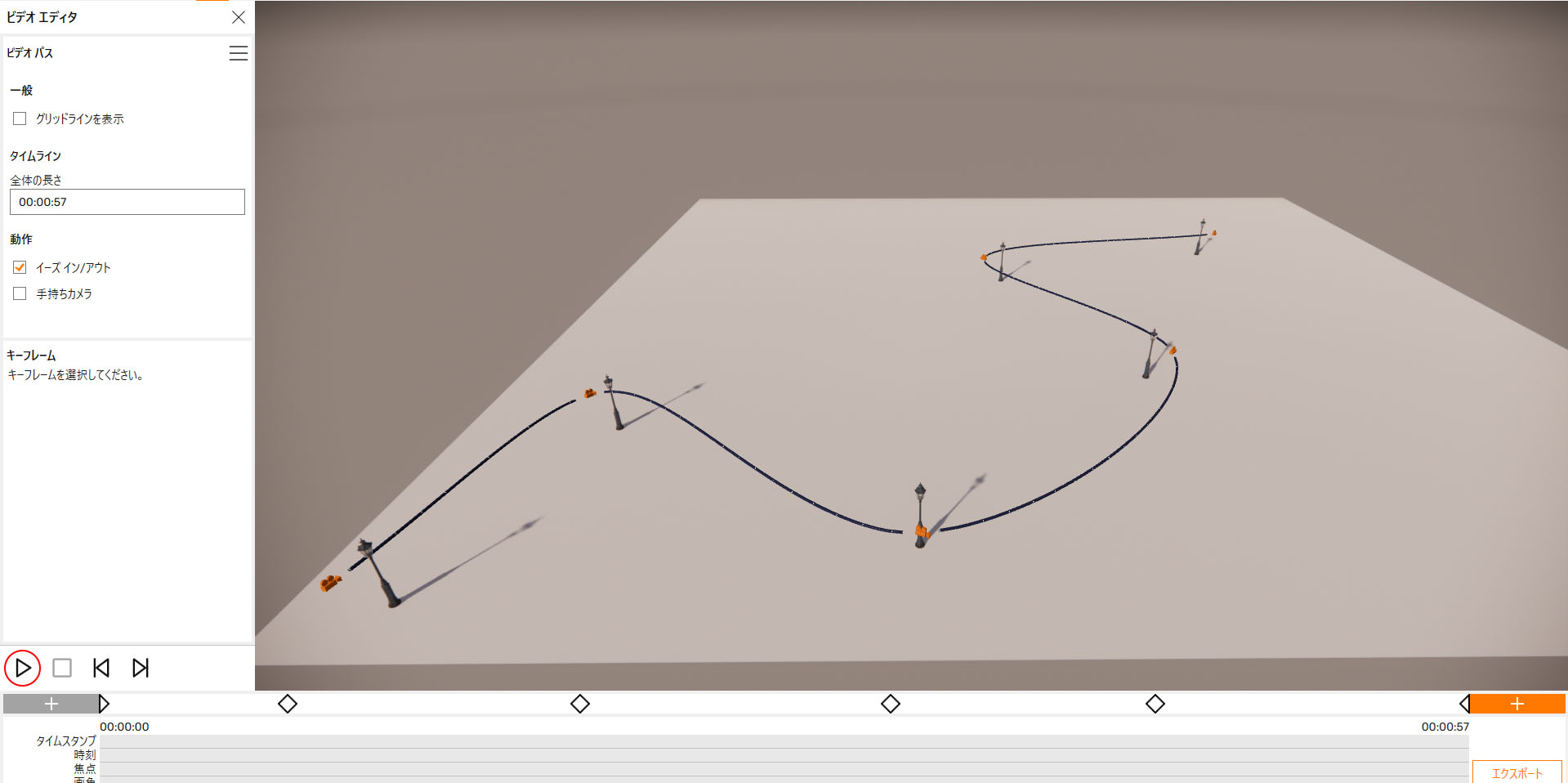

複数のレンダリングを同時に行う

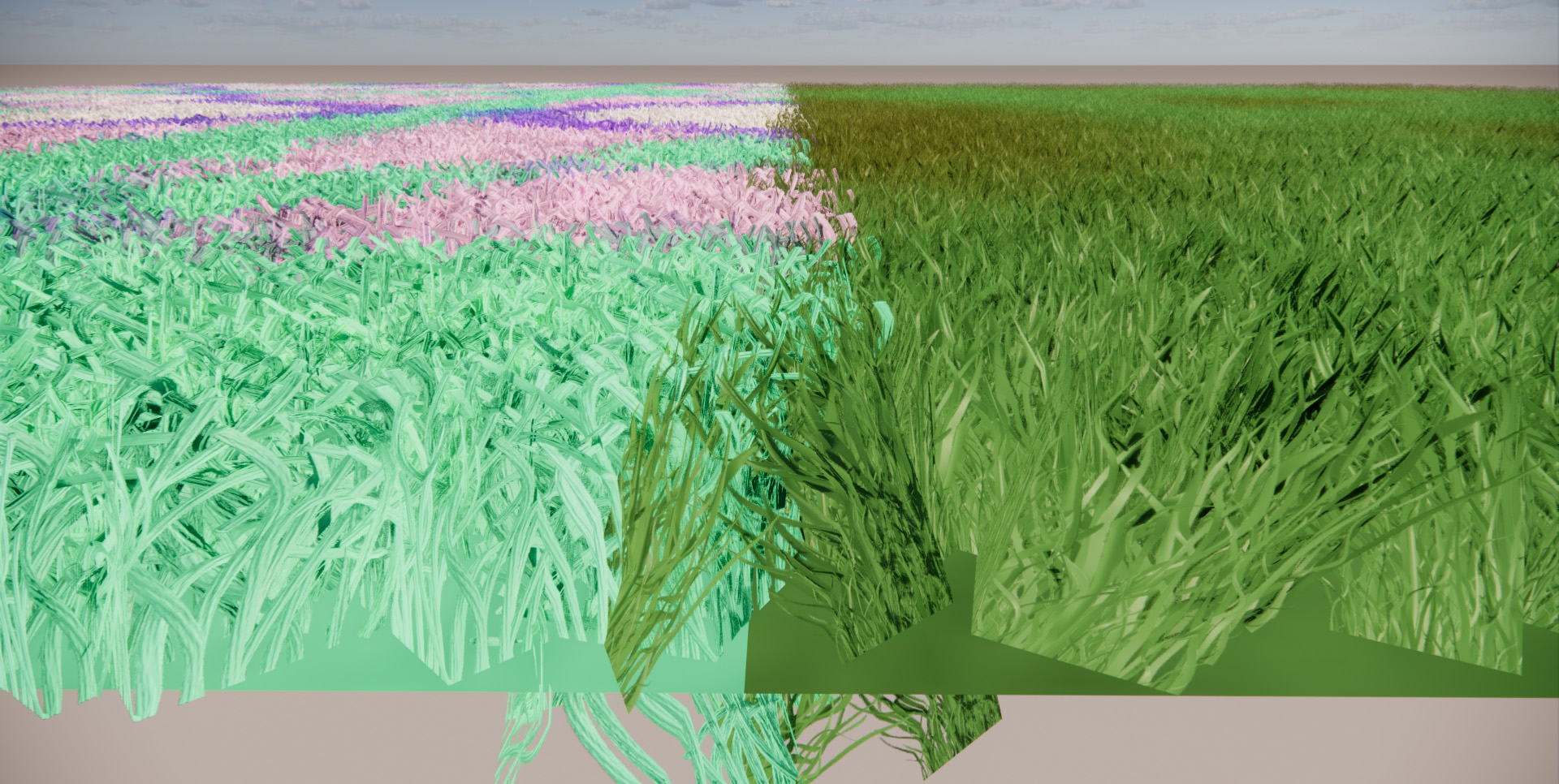

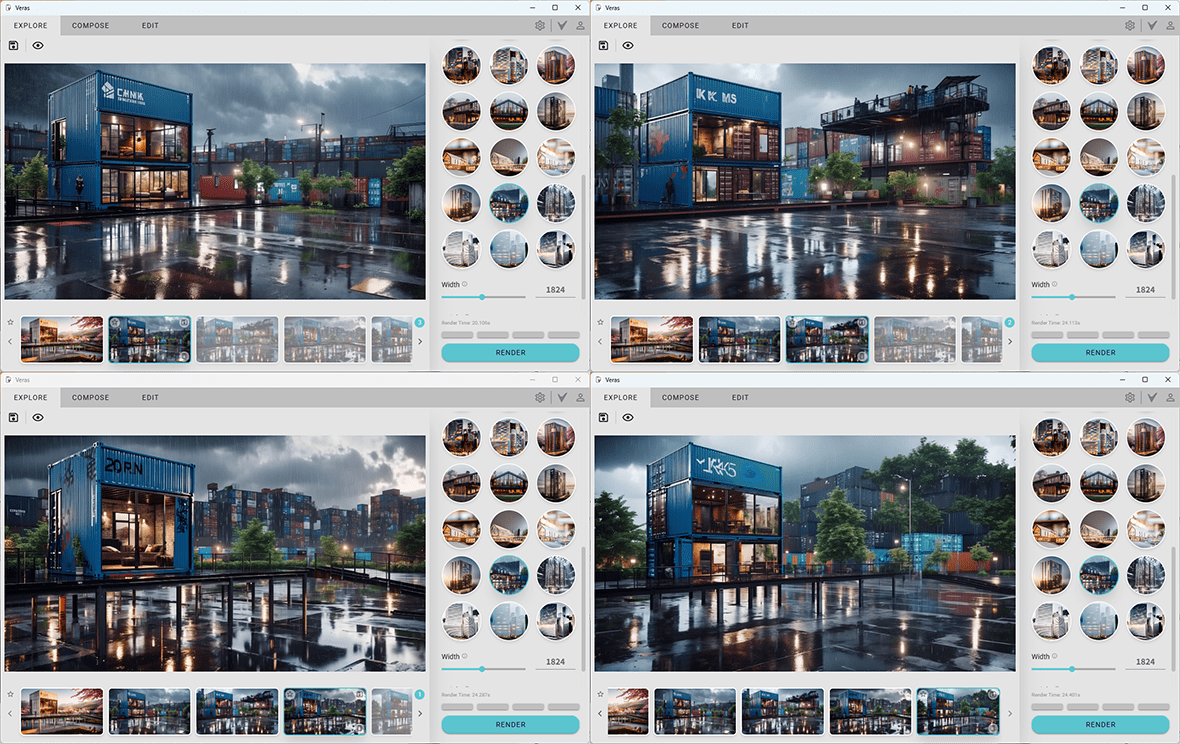

Verasでは、最大4枚まで同時にレンダリング可能です。

「RENDER」ボタンの上にあるマークをクリックすることで、出力枚数を増やすことができます。

同じプリセットでも、出力される画像は毎回異なります。

複数のバリエーションを比較したい場合に非常に便利な機能です。

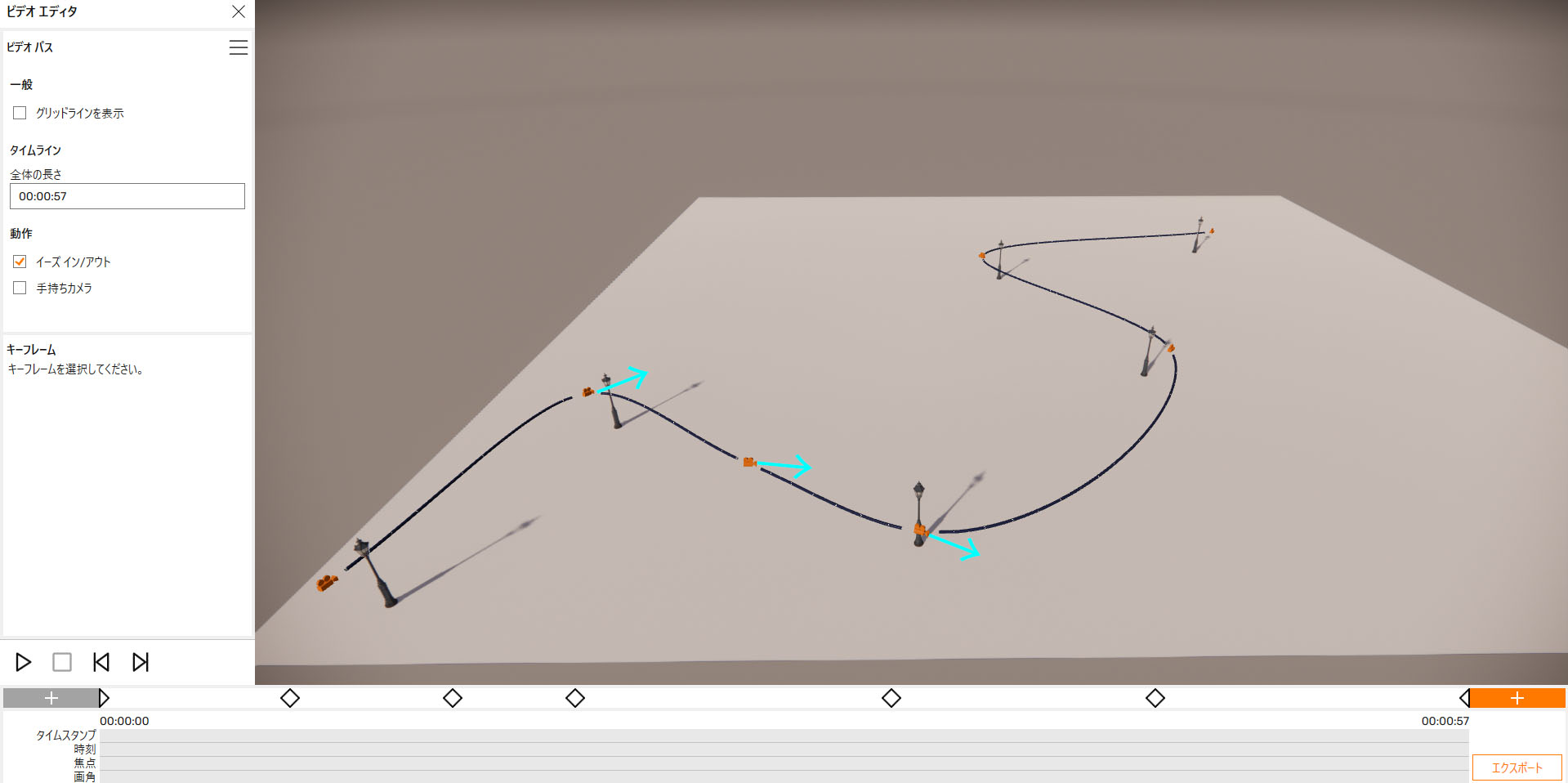

一貫した結果が欲しいときは「Seed」機能を活用

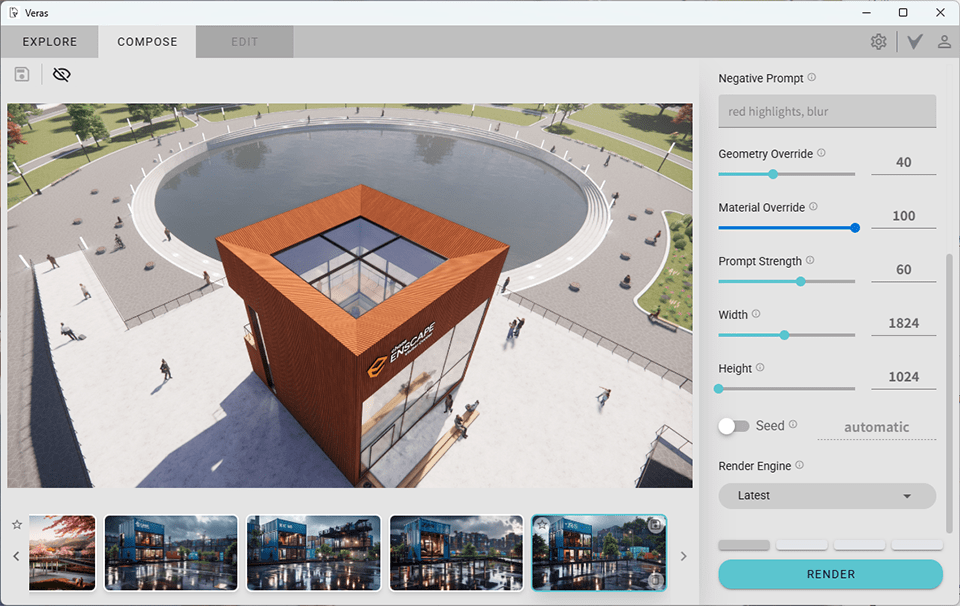

視点が異なるバリエーションのレンダリングを行いたい場合は「Seed」機能を使用することで、テイストを保ったまま画像を生成できます。

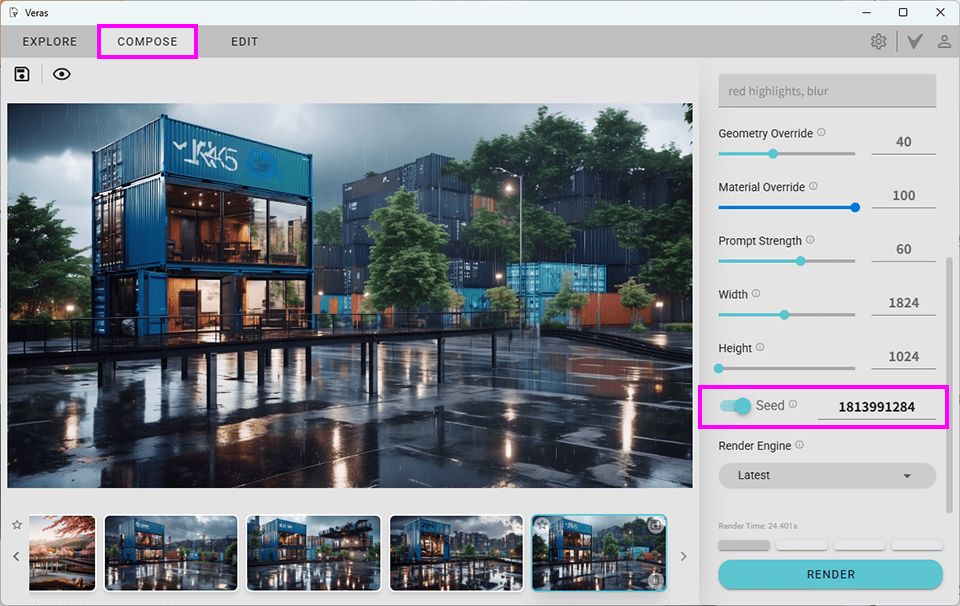

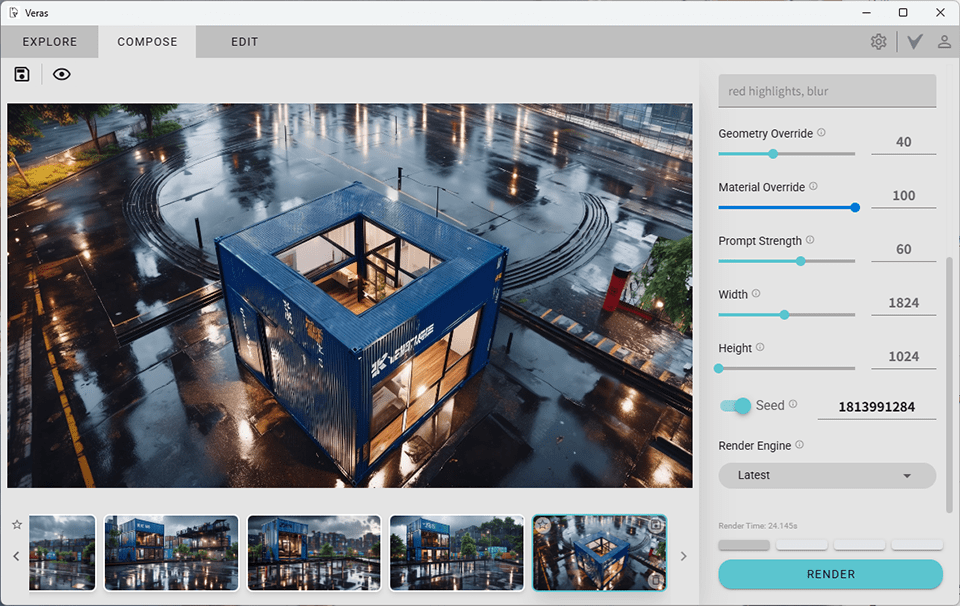

[COMPOSE]タブをクリックし、Seedをオンにすると、横に数値が表示されます。

この状態で「RENDER」をクリックすることで、一貫性のあるデザインバリエーションを得ることができます。

体験版のご案内

VerasおよびEnscapeには、無料でお試しいただける体験版をご用意しております。

ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽に弊社サポートまでお問い合わせください。

ユーザーサポート担当のkandaと申します。

前職ではスマートフォン向けのアプリ開発に3Dデザイナーとして携わっておりました。